RT #01:ものづくりメディアとしての場所 <前編>

- Moe Fujisue

- 2018年12月18日

- 読了時間: 8分

更新日:2018年12月19日

2018年7月7日、七夕の日、トークイベント「第一回ラウンドテーブル」が開催されました。会場は、京急線梅屋敷駅そばの高架下!そう、2019年春にオープン予定の大森町~梅屋敷駅間高架下“ものづくり複合拠点”の敷地です。(なにもない状態では)最初で最後となるこの場所での開催に、沢山のオーディエンスも集まりました。

今回のテーマは「ものづくりメディアとしての場所」。これから高架下を活用していくうえで必要になる視点やアイディアを議論しました。

「RT #01:ものづくりメディアとしての場所」と題して、4人のゲストを迎えた今回。レポート前編では、それぞれのプレゼンテーションをご紹介します。

<KEYWORDS>

誰にどう伝えるかで状況は大きく変わる

「仲間まわし」のネットワーク

自分では扱えない課題も新しい出会いによって解決できる

ミレニアル世代の半分はフリーランス化していく

個人事業のサポートメカニズム

誰にどう伝えるかで状況は大きく変わる

東京R不動産やtoolboxなど、新しい切り口で不動産や建築業界を変えてきた林さん。東京R不動産は、既存の不動産業者が価値を見いだせない物件に、スペックではなく「気持ち良さ」「天井が高い」「水辺にある」「レトロで味わいがある」といった新しい切り口を導入することで、面白い物件を集めて仲介をするWebサイトです。10年以上前から、東京を中心に全国8都市で各地連携をしながら運営してきたそう。

不動産屋さんからは「入る人いないよ、ボロボロじゃん」と言われてしまうような物件でも、そのシブさやかっこよさを伝え、アーティストやクリエイターの方々に貸すことでどんどん人が集まる、という体験を重ねてきたと言います。「最初からお金をかけずとも、誰にどう伝えるかで状況は大きく変わる」という言葉が印象的でした。

そうした取り組みの中から、「toolbox」というサービスも始まったといいます。自力でリノベーションをするようなクリエイティブな人達が、「そういうのが欲しかった!」と思わず言ってしまう、手触りある建具やパーツを販売するウェブサイトです。ちょっとマニアックな作りのスイッチや、安くてシンプルな取っ手などを職人さんに作ってもらい、オンライン上の店頭に並べています。設計や内装デザインをしている人なら、一度はサイトを見たことがあるのではないでしょうか。

林さんが@カマタとともにこの高架下で新しく始めるのは、カマタ_ブリッヂに現在設置してあるShopBotという合板の切削のデジタル機器を使った家具販売プロジェクト。ShopBotとは、図面のデータを入力すると大きな木の板をプラモデルのパーツのように切り出してくれる機械のこと。パーツを組み立てるだけで、簡単に精巧な家具を作ることができます。プロでなくても、カスタムメイドの自分好みの家具を手にできる時代。その生産を@カマタでで、販売はtoolboxが担うという「小さなデジタルメーカーを作る」プロジェクトを企んでいるそうですよ。

「仲間まわし」のネットワーク

創業67年、大型金属の切削加工を主とした工場を経営している関さん。大森地区の大森工業会青年部幹事長と、大田区全体を対象とする大田区工業連合会青年部委員長を兼任する、まさに地域のものづくりの中心的人物です。

大田区には11の工業会があり、それらが集まった総勢800社の連合会が大田区工業連合会です。けれど実は、大田区には3400以上の工場があるそう。関さんは連合会で800社以上の社長と顔見知りだとしても、その4倍以上の知らない会社があるといいます。工業のまち、大田区のものづくりの可能性はまさしくこうしたプレーヤーの多さにあるのかもしれません。

大田区の町工場のなかではは古くから「仲間まわし」という文化があります。自分の工場では出来ない加工でも、それぞれのネットワークで大田区内ですぐに「ここに頼んだらいいよ」という先が見つかる。都内向けなら納期も特に早いので、お客さんが集まってくる、というネットワークの好循環を意味する言葉です。一方で、「自分と同じような加工を得意としている工場もたくさんあり、技術の比較がすぐにできたり切磋琢磨が常に起きているのもいいところです。」と技術に磨きをかけることも忘れません。

最近は「仲間まわし」的な同業種連携だけでなく、デイサービスの会社と新しい機構の車椅子を開発したり、子供が回しやすいカスタムできる駒を作ったりと、異業種・他分野連携も始めているそうです。

いま工業の街大田区では、若い担い手が減っている事が大きな課題となっています。「とくに地元の若い人たち、子供たちにものづくりに慣れ親しんでほしい、という思いでオープンファクトリーやワークショップをしています。工場以外の場所で技術を目にしたり、ものづくりに小さい頃から触れることは、その問題解決につながると思うんです。」

かつては1万社もの工場があったというこの地域。活気を取り戻すための協力をしていきたい、とのお話でした。

自分では扱えない課題も新しい出会いによって解決できる

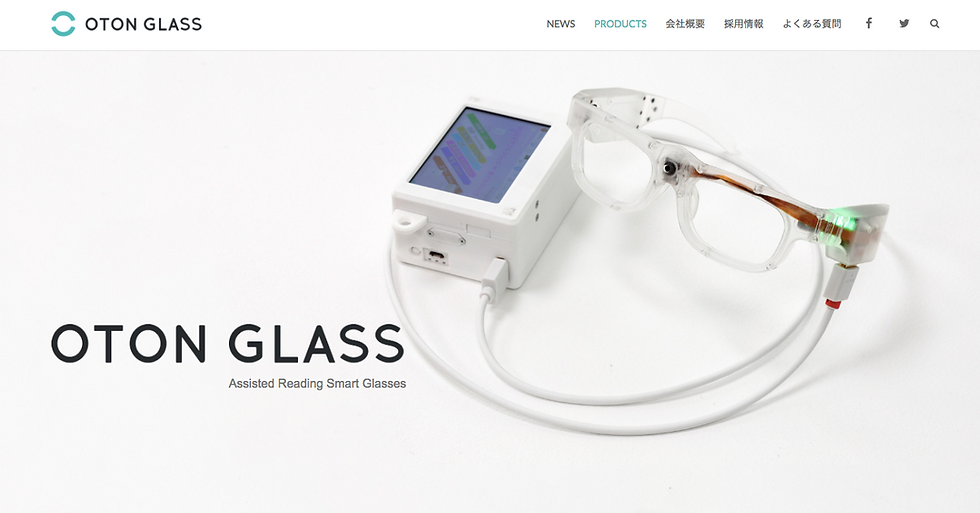

父親が脳梗塞を発症して、その後遺症で喋れるが文字が読めないという、失読症になってしまったのをきっかけに「読む能力を拡張するメガネ“OTON GLASS”」を開発した島影さん。

幸いお父さんはリハビリでこのメガネがいらない位に回復したそうですが、視覚障害を持つ方たちから製品化してほしい、という強い要望を受けて、事業を続けていると言います。

ひとことに「視覚障害」といっても、イメージしがちな全盲の方は1割で、およそ9割の方は弱視といって視界の一部が欠けたり、なんとなく対象物があるのはわかるのだけれど文字ははっきり見えない、という状態なんだそうです。また、視覚障害のある人の80%は後天性。文字を読むことに困難を抱えている方がたくさんいる、そういった方たちに届けたいという思いでやってきたと語ります。

お話の中で、OTON GLASSプロトタイプの実演もしてもらいました。

文字を読む時にメガネのボタンを押すと、手元のチラシの文章を読み上げてくれる。後ろの方のボタンを押すと、なんと、日本語から英語に翻訳することもできます。

このような福祉機器は自治体からの補助制度が認められれば、必要とする人が安く購入することが出来るそう。兵庫県豊岡市では福祉政策の一環で今月(2018年7月)から試験導入が始まったりと、社会実装に向けて今まさに取り組んでいるところ。「一方で、製品化する過程でも社会実装する過程でも、本当にたくさんの問題が発生するのも事実です。そんな時はいつも、自分の専門分野ではない人たちと協働して、チームを作り、諸問題の解決にあたります。例えば、協力して頂ける視覚障害者支援施設や眼科での体験会、そのユーザーインタビューをもとに改善して試作するチーム、自治体の首長さんや行政との購入補助制度の設計、法律家との使用規約づくりなどですね。」

今まで出会わなかった人と出会うことで、自分では扱えなかった課題が解決できる。それが自分のものづくりにおいてすごく力になっている、今回このイベントで伝えたい事だと力を込めて締めくくりました。

ミレニアル世代の半分はフリーランス化していく

デジタルイノベーションを扱う雑誌「WIRED」の日本版編集長を7年務めた若林さん。

編集長時代には、銀行、不動産、ホテル、化粧品、照明、車・・の「未来」をテーマに扱ってきたそうです。すると段々、大手企業から「私達の未来はどうなりますか?」と聞かれるようになったとか。

「正直、専門家にわからないことは僕にもわからない(笑)。自分たちの枠組みの中から世の中を見るから余計に分からないのだと思いますが。今はユーザー側でも本気になって調べれば、大企業よりも質の良い、沢山の情報を持てる時代になっていますよね。大企業やメーカーが、自分たちが一番情報もマーケットも握っている、というスタンスを変えない限りは日本は沈んでいく、と思っている状況です。」

そして、企業はこれからもどんどん効率化していき、大きな企業が大きな雇用を生むというわけではなくなる、という指摘も。

大量の労働人口が個人事業主化していく時代に入っていく、これはヨーロッパでもアメリカでも、すでに日本でも起きているとのことです。「2016年の米大統領戦でヒラリーが提案した『テック & イノヴェイション・アジェンダ』で、ITを核にした雇用政策を打ち立てたことを上げたんだけど、ITって雇用を生まないんですよ。ゼネラル・モーターズが数十万単位の雇用を抱えているのに比べて、Facebookは数万人。そこで次の項にはスモールビジネスを促進する、とあるんです。例えばお弁当屋さんや、家庭教師や、コーヒーショップを作ったり、これまで企業勤めだった人が個人で稼げることと、IT政策が表裏一体になって考えられている。」

経済が個人化していくなかで、フィンテックも個人事業主のファイナンスをいかに簡単にできるか、納税対応をいかに楽にできるか、という視点になっています。そういったものを開発してどんどん広めていかないと、世の中が大変なことになりそうだぞ、という認識が欧米ではすでにあると指摘が続きます。

「日本も徐々にでしょうが、大きな組織はスケールダウンせざるを得なくなっていき、その中でイケている人は『じゃ、俺、自分で仕事するわ』という風になっていくわけです。」統計によると、ミレニアル世代(2000年代に成人あるいは社会人になる世代)の半分はフリーランス化していくと言われているそう。

地域の町工場とクリエイターの為のこの場所、“ものづくり複合施設”が作動するからには、個人で事業を立ち上げる人たちのサポートメカニズムとして機能できたらいい、と期待の言葉がありました。「海外のマーケットにチャンネル持っているとか、コラボレーターがいるとか、事業への融資とか、それぞれの死活問題を支え合えるかが肝だと思っています。」

テキスト:藤末萌、写真:川瀬一絵(ゆかい)

コメント